- マインドマップは、中心から放射状に枝を伸ばし、情報同士のつながりを視覚化するため、脳の働き方に合致する。

- デジタルマインドマップは、編集や再構成が容易で、アプリを活用すれば情報管理の効率が飛躍的に向上する。

- マインドマップから具体的な行動へ移すには「3M法」が効果的。知識を「いつ・どのように・何から」に変換しよう。

読んだ本の内容が頭から抜けてしまう、知識をうまく整理できないと感じていませんか?

マインドマップを活用した読書術なら、本の内容を視覚的に整理し、記憶に定着させることができます。

この記事では、DAIGOさんや読書猿さんも実践するマインドマップ読書法の基本から、おすすめの無料アプリ、読書ノートとの連携方法まで徹底解説します。

紙でもデジタルでも、あなたに合った方法で始められるよう、具体的な実践手順をステップバイステップでご紹介。

この記事を読み終えたあなたは、1冊の本から得られる知識を最大限に活用し、アイデアを仕事や日常生活に効果的に取り入れられるようになるでしょう。

マインドマップが物足りないと感じたら……

マインドマップ読書術とは?効果と基本的な書き方

この章では、マインドマップを活用した効果的な読書術について紹介します。

マインドマップ読書術には主に以下の内容があります。

- 視覚的に情報を整理することで記憶定着率を高める方法

- 読書内容の関連性を発見し、理解を深めるテクニック

- アウトプットを前提とした情報の構造化と活用法

なぜ読書にマインドマップが効果的なのか?記憶と理解を最大化する理由

私たちの脳は、情報を関連付けながら記憶する傾向があります1)。

通常のノートのように、線形に情報を書き連ねるよりも、マインドマップのように情報を放射状に広げ、関連性を視覚化することで、記憶の定着を助けることができます2)。

マインドマップは中心から放射状に枝を伸ばし、情報同士のつながりを視覚化するため、脳の働き方に合致しているのです。

読書では、多くの情報を処理する必要がありますが、マインドマップを使うことで、重要なポイントを階層的に整理し、視覚的に把握しやすくなります。

色やイラストを取り入れることも、記憶の手がかりを増やす上で有効です3)。

ただし、「左脳と右脳の役割分担」については、近年の研究では明確に否定されており、この表現は避けるべきです4)。

従来のノートでは難しかった「本の全体像と詳細の両方を一目で把握する」ということも、マインドマップなら可能になります。

これにより、読書内容の理解が深まるだけでなく、異なる本や概念間の関連性も見えてくるため、創造的な思考や新たな発見が生まれやすくなるのです。

マインドマップ読書の基本的な手順:初心者でも迷わないステップ解説

マインドマップ読書を始めるには、シンプルな手順に従うだけで大丈夫です。

まず準備として、A4用紙(横向きがおすすめ)と複数色のペンを用意します。

中央に本のタイトルを大きく書き、そこから読書を始めましょう。

最初に目次に目を通して本の全体像を把握することがポイントです。

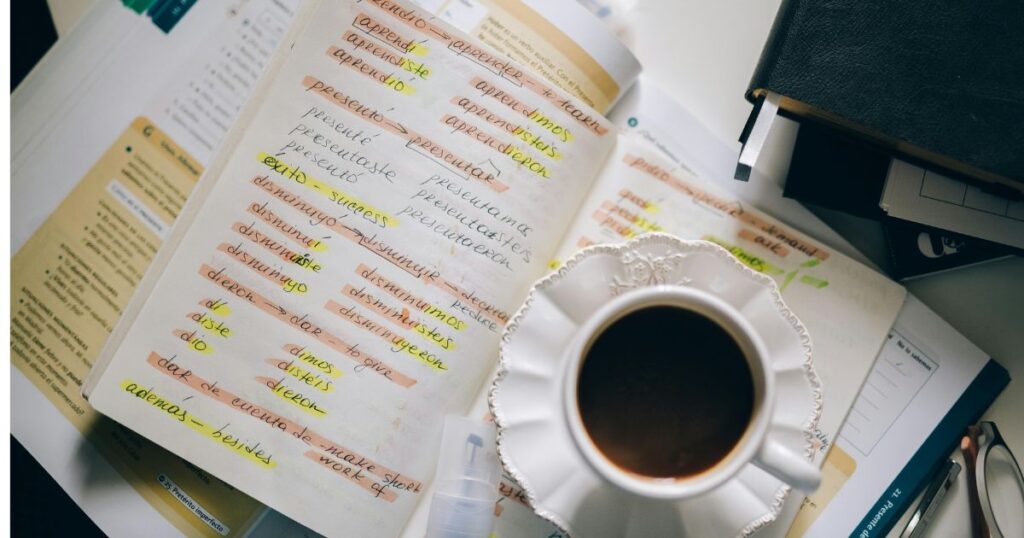

読み進めながら重要なキーワードや概念が出てきたら、中心から放射状に太い「枝」を描き、そこにキーワードを書き込みます。

さらに詳細な情報やサブトピックは、より細い枝で表現していきます。

この時、単語や短いフレーズを使い、長文は避けましょう。

また、情報の優先順位が視覚的に分かるよう、中心に近いほど重要な概念、外側に行くほど詳細情報というように配置します。

色分けも効果的で、例えば章ごとに色を変えたり、重要度によって色を使い分けたりすると良いでしょう。

読み終わったら、全体を見直して関連する概念同士を線で結んだり、新たな気づきを書き足したりします。

初めは上手く描けなくても心配無用です。

何度か実践するうちに、自分なりのスタイルが見つかっていきます。

読書猿氏も推奨!マインドマップを使った読書ノートの実例

読書猿氏は、マインドマップを活用した読書法を提案しています5)。

その特徴は、内容の整理だけでなく、「要約→批評→応用」という段階を踏むことで、読書内容を深く理解し、実践につなげる点にあります。

具体的には、中央に書名を配置し、主要な概念を第一階層の枝として放射状に広げていきます。

例えば『思考の整理学』を読む際は、「書くことの効用」「情報カード術」「知的生産のサイクル」などの主要概念を配置します。

そして各概念に対する、自分の考えや批評を、第二階層として追加していくのです。

さらに独自性が光るのは、関連書籍との接点を意識的に作り出す点です。

『思考の整理学』と『知的生産の技術』など関連性の高い本同士を、別のマインドマップで連結させることで、知識のネットワークを形成していきます。

これにより、単一の本から得られる知識を超え、より大きな視点から読書内容を理解し応用できるようになります。

この手法は特に、同じテーマの、複数の本を読む際に威力を発揮し、著者間の考え方の違いや共通点を可視化できるのが大きな魅力です。

【応用編】Daigo氏流!マインドマップ読書術でアウトプット力を高める

DaiGo氏は、マインドマップ読書術を、知識の獲得から活用までの一連のプロセスとして提案しています6)。

マインドマップを「インプット→思考整理→アウトプット設計」という流れで活用することで、読書で得た知識を実践につなげやすくします。

彼の方法では、1冊の本を読んだ後、中心に書名を置いて、主要概念をマッピングするところまでは、一般的なやり方と同じです。

そこからさらに「このアイデアをどう活用するか」という具体的なアウトプット案を、枝分かれさせていきます。

例えば『アウトライアー』という本から「1万時間の法則」という概念を抽出します。

その後、「ブログ記事のテーマ」「SNSで共有すべきポイント」「自分の専門分野での具体的な練習計画」などを、さらに枝として広げていくのです。

また、Daigo氏は、各マインドマップに「Action Point」というノードを設け、読書から得た知識を具体的な行動計画に変換する習慣を取り入れています。

そして、定期的にこれらのマインドマップを見直し、実行状況を確認することで、読書が実生活の改善に直結するようにしています。

この方法は、特に自己啓発書や実用書を読む際に効果的で、「知っているだけ」の状態から「実際に使える」状態へと知識を昇華させるのに役立ちます。

マインドマップが物足りないと感じたら……

【実践編】紙とデジタル、あなたに合うマインドマップ読書ノートの作り方

この章では、マインドマップ読書ノートの作成方法について、紙とデジタルの両方の観点から紹介します。

マインドマップ読書ノートの作り方には主に以下の内容があります。

- 手書きの紙マインドマップによる深い理解と記憶定着

- デジタルツールを活用した効率的な情報管理と編集

- 個人の読書スタイルや目的に応じた最適な方法の選択基準

手書きでじっくり理解を深める!紙のマインドマップ読書ノートのメリット・デメリット

紙に手書きでマインドマップを作成することは、情報を深く理解し、記憶する上で効果的であると考えられています7)。

手を使って書くという行為が、脳の様々な領域を活性化させ、情報の処理を促進するとされています8)。

特に重要な概念を、理解したい時や創造的な思考を広げたい時には、手書きの方が効果的です。

A3サイズの紙を、横向きに使い、中心から放射状に思考を広げていくと、視覚的に全体像が把握しやすくなります。

色鉛筆やカラーペンを、3色以上使って情報を分類すると、さらに記憶に残りやすくなるでしょう。

一方で、紙マインドマップには修正が難しいというデメリットがあります。

読み進めるうちに新たな発見があった場合、すでに描いた部分の修正が煩雑になることも。

また、紙の保管スペースの問題や、他の人と共有する際のハードルも考慮すべきポイントです。

しかし、これらのデメリットを差し引いても、じっくりと内容を咀嚼し、深い理解を得たい本を読む際には、紙のマインドマップがおすすめです。

読書の初期段階では、鉛筆で下書きし、全体像が見えてきたら、色ペンで清書するという二段階方式を取り入れると、修正の煩わしさを軽減できます。

効率アップ!デジタルでマインドマップ読書:おすすめアプリと活用テクニック

デジタルマインドマップの最大の強みは、作成後の編集や再構成が、自在にできる点です。

読書を進めるうちに、新たな気づきがあっても、簡単に追加・修正できるため、思考の発展をスムーズに反映できます。

また、クラウド同期機能により、スマートフォンで思いついたアイデアを、タブレットやPCでさらに発展させるといった連携も可能です。

代表的なマインドマップアプリとしては、XMind、MindMeister、MindNode、Coggleなどがあります。

XMindはシンプルな操作性と、豊富なテンプレートが魅力で、読書ジャンルごとにフォーマットを作成しておくと便利です。

MindMeisterは、チーム共有機能に優れており、読書会での意見交換にも活用できます。

MindNodeは、Apple製品間の連携がスムーズで、iPhoneとMacを併用している方におすすめです。

デジタルマインドマップを活用する際のコツとしては、読書中に思いついたアイデアを「ノート」機能で記録し、後から整理するという方法が効率的です。

また、キーワード検索機能を活用すれば、過去に読んだ本の中から、特定の概念やアイデアを素早く見つけ出すことができます。

無料プランから始めて、使用頻度が増えてきたら、有料版へのアップグレードを検討するとよいでしょう。

【比較】紙 vs デジタル:あなたの読書スタイルに最適なのはどっち?

紙とデジタル、どちらが自分に合っているのかを判断するには、読書の目的や本のジャンル、そして自分の学習スタイルを考慮することが大切です。

哲学書や専門書など、内容を深く理解する必要がある場合は、手書きのマインドマップが適している場合があります。

一方、ビジネス書や自己啓発書など、実践的な内容が多い場合は、デジタルマインドマップでタスク管理ツールと連携させるなど、目的に応じた使い分けが考えられます。

また、読書量も重要な判断基準です。

少数の本を深く読みたい場合は、紙が向いていますが、多数の本から横断的に情報を集めたい場合はデジタルの検索機能が大きな助けになります。

自分の読書スタイルを判断するためには、次の3つの質問が役立ちます。

「この本から得たい情報は何か」「読書の頻度と量はどれくらいか」「作成したマインドマップをどう活用したいか」。

これらの答えに基づいて、最適な方法を選択することで、読書効果を最大化できます。

実は多くの熟練読者は、状況に応じて紙とデジタルを使い分ける、ハイブリッドアプローチを採用しています。

例えば、最初に紙で基本的な理解を得てから、デジタルに転記して発展させるという方法も効果的です。

まずは両方を試してみて、自分に合ったスタイルを見つけることをおすすめします。

マインドマップが物足りないと感じたら……

読書を成果につなげる!マインドマップ活用で行動が変わる

この章では、マインドマップを活用して読書内容を実際の行動や成果に変換する方法について紹介します。

マインドマップ活用による読書の成果化には主に以下の内容があります。

- マインドマップから具体的な行動計画を導き出す手法

- 仕事や学習など様々な場面での効果的な応用事例

- マインドマップ読書を長期的に継続するための実践的なテクニック

読書で終わらせない!マインドマップから行動計画を作る方法

読書で得た知識を、実際の行動に変えるには、マインドマップを行動指向で作成するとよいでしょう。

多くの人が「本は読んだけれど何も変わらなかった」という経験をしていますが、その原因は知識を、行動レベルまで落とし込めていないことです。

マインドマップから行動計画を、作成する方法の一つとして、「3M法」が考えられます。

まず「Map」の段階で本の内容を整理し、「Mark」で行動に移せそうな項目を特定します。

最後に「Move」で、マークした項目を中心にした行動計画を作成します。

この方法は一例であり、自分に合った方法を見つけることが重要です。

例えば、生産性向上の本を読んだ場合、「ポモドーロテクニック」という概念にマークを付けます。

それを「明日から昼食後に25分集中×3セット実践する」という具体的な行動に落とし込みます。

この行動計画マップには必ず「いつまでに」「どのように」「何から始めるか」という要素を含め、大きな目標は時間単位で区切ると実行しやすくなります。

作成した行動計画マップは、目に付く場所に掲示し、定期的に見直すことで、実行確率が高まります。

【事例紹介】仕事・学習に活かせるマインドマップ読書ノートの応用術

マインドマップ読書法は、様々な分野で創造的な成果を生み出します。

ビジネスシーンでは、あるマーケティング担当者が「ブルー・オーシャン戦略」と「インフルエンサー・マーケティング」の書籍からそれぞれマインドマップを作成します。

それらを統合して、自社製品向けの独自マーケティングプランを、開発した例があります。

このように、複数の本からのマインドマップを接続する「ネットワーク化」が、応用の鍵となります。

学習の場では、医学生が解剖学と生理学の教科書のマインドマップを、臓器システム別に統合し、複雑な医学知識の関連性を視覚化することで、試験対策の効率を、劇的に向上させました。

プロジェクト管理においても、複数のビジネス書から得た知見を、マインドマップでまとめ、チーム全体で共有することで、プロジェクトの方向性と各メンバーの役割を、明確化できます。

これらの応用事例に共通するのは、単一の本ごとにマインドマップを作るだけでなく、関連テーマ同士をつなぐ「メタマインドマップ」を作成する点です。

デジタルツールを使う場合は、各マップ間をハイパーリンクで接続すると、関連概念間を素早く移動でき、知識のネットワークを有機的に発展させられます。

継続できる!マインドマップ読書を習慣化する3つのコツ

マインドマップ読書を長期的に続けるには、習慣化のための工夫が欠かせません。

第一のコツは「最小実行単位の設定」です。

- 1日5分だけマインドマップを描く

- 1ページ読むごとに1つの枝を追加する

など、ハードルを極限まで下げた目標を設定しましょう。

これにより始めるための心理的抵抗が減り、習慣化のきっかけとなります。

第二のコツは「環境デザイン」です。

- マインドマップ専用のノートを常に持ち歩く

- デスクにマインドマップ作成スペースを確保する

- デジタルデバイスのホーム画面にマインドマップアプリを配置する

など、物理的・デジタル的な環境を整えることで実行の摩擦を減らせます。

第三のコツは「進捗の可視化」です。

カレンダーに、マインドマップを作成した日に印をつけたり、作成したマインドマップの数を記録したりして、自分の成長を実感できるようにします。

これら3つのコツを統合した「21-90ルール」も効果的です。

最初の21日間は最小実行単位のみを徹底し、次の30日間で徐々に量や質を高め、最後の39日間で自分なりのスタイルを確立していきます。

また、読書仲間を作り、定期的にマインドマップを共有することも、モチベーション維持に役立つ可能性があります。

マインドマップが物足りないと感じたら……

【Q&A】マインドマップ読書でよくある悩みと解決策

この章では、マインドマップ読書を実践する中で、多くの人が直面する課題とその解決策について紹介します。

マインドマップ読書の悩みと解決策には主に以下の内容があります。

- アイデアが広がらない時の効果的な発想法とブレイクスルー戦略

- 継続するためのモチベーション管理と心理的ハードルの乗り越え方

- 効率と質を高めるための適切なツール選びと活用テクニック

アイデアが広がらない時の対処法:発想を広げるテクニック

マインドマップを描いていると、ある地点で「もうこれ以上思いつかない」と行き詰まることがあります。

これは、誰もが経験する自然なプロセスですが、いくつかの思考刺激テクニックを、知っておくと突破口が開けます。

「5W1H質問法」は、アイデアを広げるための有効なテクニックの一つです。

各枝に対して「Why(なぜ)」「What(何が)」「Who(誰が)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「How(どのように)」と質問を投げかけてみましょう。

例えば「時間管理」という枝があれば、「なぜ時間管理が重要か」「誰が時間管理すべきか」などと問いかけると新たな発想が生まれます。

また「逆転思考法」も強力なツールです。

通常の考え方を意図的に逆転させてみましょう。

「生産性を向上させる方法」について行き詰まったら、「生産性を最大限に下げる方法」を考え、それを反転させるのです。

さらに複数の分野からの類推を取り入れる「類推マッピング」も効果的です。

例えば「リーダーシップ」について考える際、「自然界のリーダー」「スポーツチームの監督」など異なる文脈からヒントを得ることで、新たな視点が開けます。

これらのテクニックを、事前に「思考拡張キット」としてカード化しておき、行き詰まった時にランダムに引くという方法も役立ちます。

続かない…を解決!モチベーションを維持する方法

新しい習慣を定着させるのは、誰にとっても難しいものですが、マインドマップ読書の継続には科学的なアプローチが効果的です。

「マイクロハビット法」は、モチベーションを維持するための有効な方法の一つです。

「1日1ブランチだけ描く」など、とても小さな目標から始めることで、心理的な抵抗を減らし、始めるハードルを下げられます。

最初の週は、本のタイトルを中心に置くだけ、次の週は主要な枝を1つ追加、というように段階的に拡大していきましょう。

次に効果的なのが「ビジュアル進捗管理」です。

カレンダーやノートに、マインドマップを作成した日に印をつけていくと、連続記録が視覚化され「この連鎖を途切れさせたくない」という心理が働きます。

また「自己イメージの変革」も重要です。

「私はマインドマップを使いこなす人だ」という自己宣言をし、SNSのプロフィールに記載するなど、アイデンティティレベルでの変化を促します。

さらに「仲間づくり」も強力な継続の源になります。

オンラインやオフラインの、マインドマップコミュニティに参加し、作品を共有することで、外部からの期待という形の、動機づけが生まれ、孤独な学びから協働的な成長へと発展します。

読書マインドマップにおすすめの便利ツール:無料アプリから有料ソフトまで

マインドマップ読書の効率と質を高めるには、自分に合ったツール選びが重要です。

紙ベースのツールとしては、余白が多く見開きで活用しやすい、Leuchtturm1917などの専用ノートと、最低6色程度のカラーペンセットが基本セットとして役立ちます。

後から情報を追加できるポストイットやフラグシールも便利です。

デジタルツールには、無料のものから有料のものまで様々な種類があります。

無料アプリとしては、例えば、Coggle、MindMup、XMind Zen(無料版)などがあります。

より高機能な有料ソフトとしては、MindManager、iThoughts、XMind 8 Proなどがあります9)。

9)各ツールの公式サイトへのリンク:

- XMind 8 Pro: https://www.xmind.net/

- Coggle: https://coggle.it/

- MindMup: https://www.mindmup.com/

- XMind Zen: https://www.xmind.net/

- MindManager: https://www.mindmanager.com/

- iThoughts: https://www.toketaware.com/

特殊な用途としては、PDF内で直接マインドマップを作成できる、MarginNote 3や、マインドマップとノート管理を統合できる、Notionなども注目です。

ツール選択のコツは、最初は無料ツールで複数のオプションを試し、自分の思考スタイルに合うものを見つけることです。

紙で基本を学んでから徐々にデジタルへ移行するという段階的アプローチも効果的です。

どのツールを選ぶにしても、機能の多さよりも使いやすさを優先しましょう。

マインドマップが物足りないと感じたら……

まとめ

この記事では、マインドマップを活用した読書術の全体像とマインドマップ読書ノートの活用法を解説しました。

マインドマップを使うことで、本の内容を視覚的に整理し、記憶定着と理解を深められることがわかりました。

マインドマップ読書ノートは、紙とデジタル、それぞれのメリット・デメリットを比較し、あなたの目的や好みに合った方法を選べるようになっています。

また、各種ツールやアプリを活用することで、マインドマップ作成の効率を高め、より効果的に情報を整理できます。

DAIGO氏や読書猿氏の、テクニックも参考にしながら、読書を単なるインプットで終わらせず、アイデアを行動計画に落とし込み、実践につなげる方法もご紹介しました。

継続するためのコツや、よくある悩みへの解決策も押さえておけば、マインドマップ読書を習慣化し、仕事や学習に効果的に活かせるようになるでしょう。

マインドマップが物足りないと感じたら……

コメント