「顧客はどのタイミングで離脱しているのか?」「広告の成果がなかなか伸びない」「ユーザーインタビューで良い評価をもらっているのに、なぜか継続率が低い」

──そんなモヤモヤを感じたときこそ、 カスタマージャーニーマップ が役に立ちます。

本記事では、基本概念から実際の作り方・検証の仕方・ツール選び、そして思考整理ツールアイディア・レーン(idea Lane)に用意された無料テンプレートの活用方法までをまとめて解説します。

単なる「きれいな図」ではなく、現場で意思決定に使えるジャーニーマップ を目指すために、かなり踏み込んだ実務レベルの話も含めています。

マーケティング、プロダクト開発、カスタマーサクセス、UXデザインなど、顧客体験に関わる方は、 自社の状況に置き換えながら読み進めてみてください。

カスタマージャーニーマップとは?基本の考え方

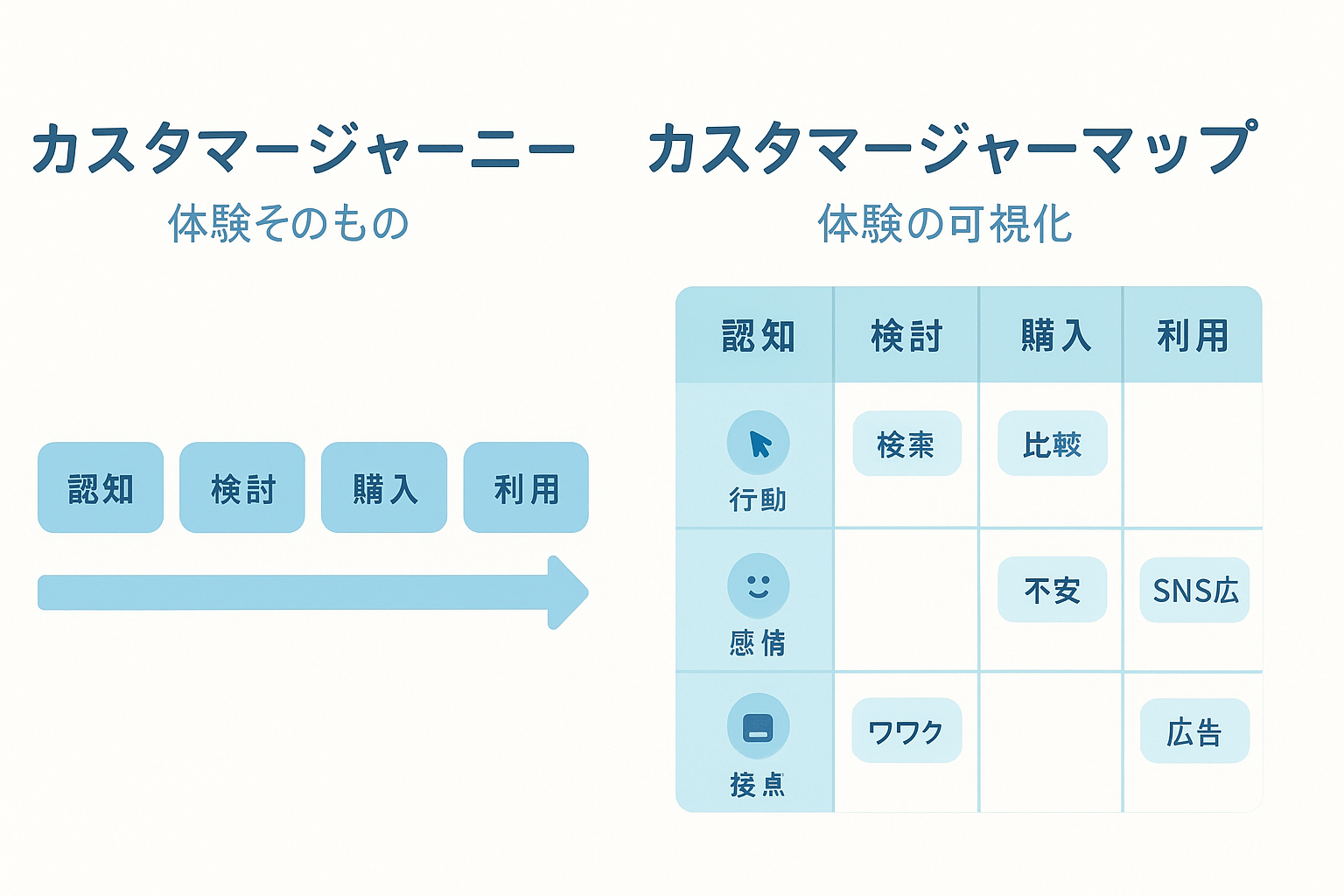

まずは「カスタマージャーニー」と「カスタマージャーニーマップ」の言葉の意味を押さえておきましょう。

カスタマージャーニーとは

カスタマージャーニー(Customer Journey) は、 顧客があるブランドやサービスと出会い、検討し、購入・利用し、継続・解約・推奨に至るまでの 一連の体験 を指します。

参考までに Salesforce社はカスタマージャーニーを「ブランドとのすべてのタッチポイントを通じた経験の流れ」として説明しています。[Customer Journey Mapping: A Complete Guide]

カスタマージャーニーマップとは

次にカスタマージャーニーマップ(Customer Journey Map / 略称CJM) は、 その一連の体験を図として可視化したものです。

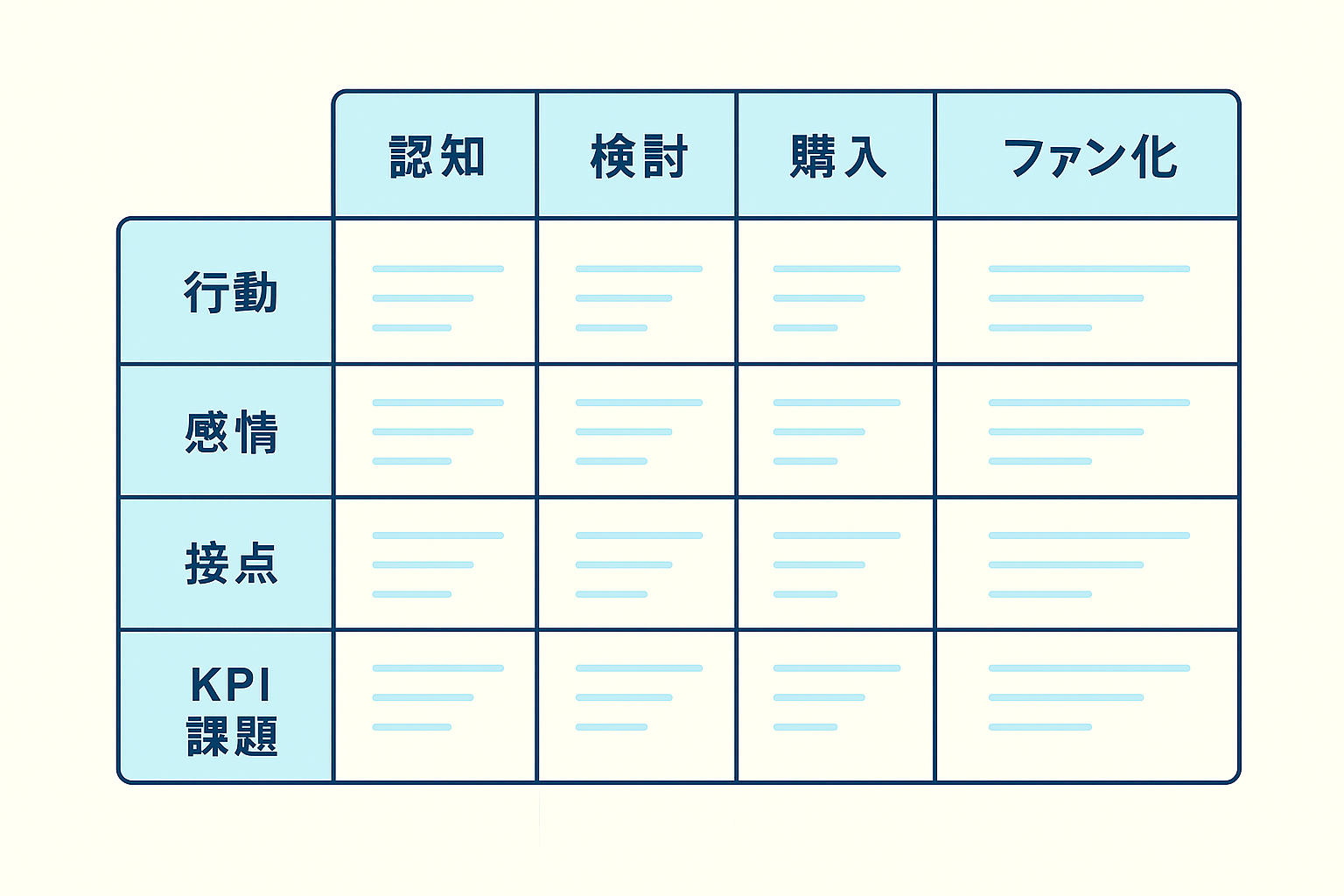

たとえば横軸には「認知」「興味・関心」「比較検討」「購入」「利用・継続」「ファン化」といったフェーズを並べ、 縦軸には「顧客の行動」「考えていること・疑問」「感情」「企業とのタッチポイント(接点)」「KPI・評価指標」などの分析視点を配置するのが典型的な形です。

Nielsen Norman Group社はカスタマージャーニーマップを「顧客のゴールと行動をタイムラインに並べ、そこに思考や感情を重ねてストーリーを作り、それを一枚のビジュアルに凝縮したもの」と説明しています。[Customer Journey Maps: When and How to Create Them]

つまりカスタマージャーニーマップは、

「顧客がいつ・どこで・何を感じながら・どの接点を通じて自社と関わっているのか」

を一望できる 顧客体験の地図 であり、そこから自社施策の改善ポイントを発見することができる強力なツールなのです。

カスタマージャーニーマップを使う主なメリット

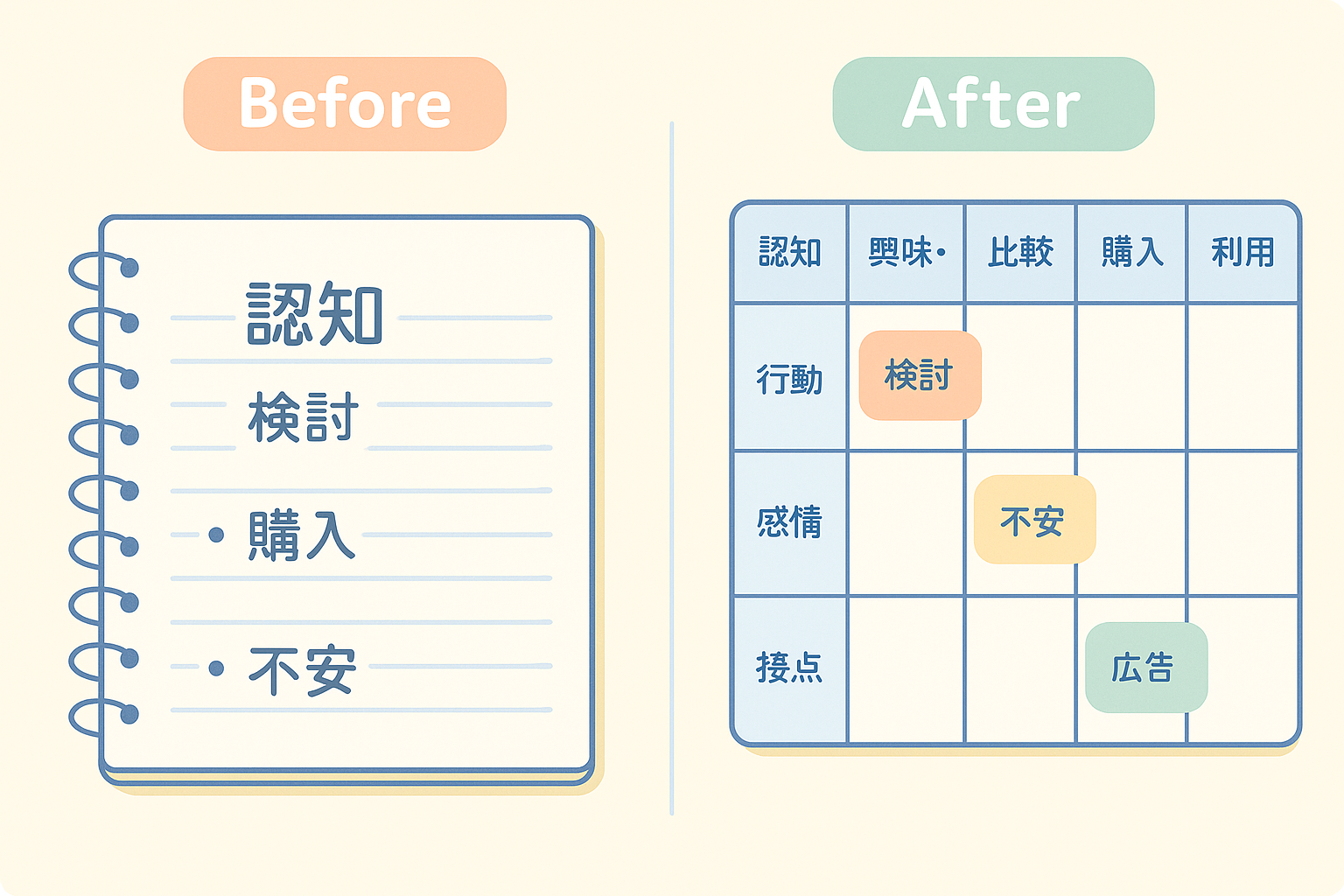

定義が分かったところで、「なぜわざわざマップにするのか?」という疑問に答えていきます。

整理した図にすることで、次のようなメリットが得られます。

- “顧客”視点で自社を見直せる – 社内都合の施策ではなく、顧客がどう感じているかを出発点に議論できる

- 部門横断での共通言語になる – マーケティング・営業・CS・開発など、関係者が同じ図を見ながら「どのフェーズの、どの接点の話をしているか?」を具体的に議論できる

- インサイトを結びつけられる – アクセス解析やNPSなどの数字と、顧客の感情のストーリーを接続できる

- 改善の優先順位付けに使える – どのフェーズの離脱が大きいか、どの接点に改善余地があるかが一目で分かり、顧客へのインパクトが大きい「重要な瞬間(moments that matter)」を特定しやすくなる

ジャーニーマップを描いて「顧客接点の全体像」「感情の起伏」「タッチポイントごとの役割」などが可視化されると、どの施策から着手すべきか、チームで腹落ちした判断をしやすくなります。

海外のCXツールベンダーも、カスタマージャーニーマップが顧客ロイヤルティの向上、チャーン率(解約率)の低減、LTVの改善などに寄与することを示しています。

単なる「きれいな図」ではなく、ビジネス成果に直結する改善サイクルの土台として位置付けることが重要です。

注意点:カスタマージャーニーマップの“落とし穴”

メリットが多い一方で、カスタマージャーニーマップには典型的な落とし穴もあります。

ここを意識して設計しないと、「作ったけれど活用されない資料」の仲間入りをしてしまいかねません。

ありがちな失敗パターン

現場でよく見かける失敗は、だいたい次のどれかに当てはまります。

- 理想論だけで描いてしまう

実データやユーザーの声に触れず、会議室の中だけで「こうあってほしい」というジャーニーを作ってしまうパターンです。現場で使われないどころか、むしろ現実とのギャップを広げてしまいます。

仮説から始めるのは良いのですが、数値や事実と照合してアップデートする前提で運用しましょう。

- 情報を盛り込みすぎて読めない

たとえば複数サービス×複数ペルソナを一枚に並べるなど内容を盛り込みすぎると、一見リッチに見えても「読み解くコスト」が高くなり、意思決定に使いにくくなります。

最初は「最重要なペルソナ × 代表的なジャーニー」を1枚に絞るのがおすすめです。

- 「描くこと」自体が目的化する

きれいな図を作ることに夢中になってしまうと、本来の目的である「CX改善」「売上・LTV向上」から外れてしまいます。

マップ作成の前に、必ず「何を意思決定したいのか」「どんな施策を設計したいのか」を言語化してください。

- 作って終わりで更新されない

サービスや市場が変化してもマップが古いままだと、誤った前提で議論してしまう危険があります。

見直しのタイミングを設け、数字やユーザーの声を反映してリビルドする運用を組み込みましょう。

これらの問題は、「事前の位置づけ」「ジャーニーマップの作り方」に原因があることがほとんどです。

なかでも顧客像(ペルソナ)や顧客体験を思い込みだけで作ってしまう「理想論で作ったカスタマージャーニーマップ」は陥りがちな罠と言えます。

それを防ぐためのポイントをお伝えします。

理想論だけで描かないための5つのポイント

- マップの中で「仮説」と「事実」を明示的に分ける

まずはチームの知識だけでマップを作って構いません。ただし、各マスに「?(仮説)」「✓(データ・ユーザー発言あり)」といったフラグを付けておきます。

どこが理想でどこが実態なのかを、マップ上で見える化するのがポイントです。

- 検証優先度の高いフェーズを決める

仮説を検証すると言ってもすべてを一度に検証するのは現実的ではありません。

離脱率が高いフェーズ・売上インパクトが大きいフェーズ・仮説マークが多いフェーズなどを優先候補としてマークします。

- 定性&定量データを活用してチェックする

インタビューやユーザビリティテスト、レビュー分析などの定性的な調査だけでなく、アクセス解析・CVR・継続率などの定量データの検証を組み合わせて行います。

「このフェーズで本当に不安なのか?」「本当に比較サイトを見ているのか?」などを、数値と声の両方から確かめていきます。

- 更新サイクルを決める(例:半期に1回)

「重要なKPIをチェックするタイミングでマップも見直す」など、 あらかじめ更新のタイミングを決めておきます。 先に挙げた Nielsen Norman Group社も、ジャーニーマップを“生きたドキュメント”として扱うことを推奨しています。

「最初から完璧なマップを作る」のではなく、仮説を明示し検証しながら育てていくマップ として運用することが、 理想論に偏らないための現実的な方法と言えるでしょう。

カスタマージャーニーマップの横軸・縦軸の例

注意点を踏まえたうえで、具体的にどのような項目をマップに載せるのかを整理していきます。

横軸:顧客フェーズ(ステージ)

横軸には、顧客の時間的な流れ=フェーズを並べます。

BtoB/BtoCや商材の特性によって多少呼び方は変わりますが、よく使われる代表的な例は次のようなものです。

- 認知(Awareness)

- 興味・関心(Interest / Consideration)

- 比較検討(Evaluation)

- 購入・契約(Purchase / Decision)

- 利用・オンボーディング(Onboarding / Usage)

- 継続・ロイヤルティ(Loyalty / Retention)

- 推奨・紹介(Advocacy / Referral)

すべてを使う必要性はありません。

自社のビジネスモデルに合わないフェーズは削り、逆に「トライアル」「アップセル」「解約検討」「再検討」のような独自フェーズがあれば入れます。

重要なのは、自社の顧客の体験や態度変容の順番が追えること です。

縦軸:顧客の行動・感情・接点など

縦軸には、各フェーズで観察・検討したい視点を並べます。

典型的には、次のような行を用意します。

- 顧客の行動(何をしているか:検索・資料請求・来店・トライアル利用など)

- 顧客の思考・疑問(何を考え、何に不安を感じているか)

- 顧客の感情(ワクワク・不安・怒り・安心・満足など)

- タッチポイント(広告、SNS、Webサイト、営業、店舗、サポートなど)

- KPI・指標(CVR、離脱率、NPS、継続率、チケット数など)

- 機会・課題・アイデア(改善アイデアや、まだ提供できていない価値のメモ)

ここでのポイントは、「顧客視点」と「自社視点」を明確に分けておくことです。

上半分に顧客の行動・感情を、下半分に自社のKPIや施策メモを置くなど、レイアウトのルールを決めておくと、レビューしやすくなります。

どうやって軸を決めたらいいのか分からない という方には標準テンプレートの利用がおすすめです。

あらかじめ設定された軸をみて、直したい・足したいと思う部分があれば修正していけばOKです。

→ idea Laneの標準テンプレート

カスタマージャーニーマップの作り方:7ステップ

それでは実際にどう作っていくかをステップごとに整理します。

最初は多少ラフでも構いませんので、「とりあえず1枚作ってみる」ことを優先しましょう。

STEP1:目的とスコープを決める

最初に、「このマップで何を明らかにしたいのか」をはっきりさせます。 例えば次のような目的が考えられます。

- 離脱の多いフェーズとその理由を特定し、対策を打ちたい

- 一連のブランド体験のなかで、顧客の期待に応えきれていない箇所を探り出したい

- マーケティング施策を顧客起点から見直し、打ち手の改善を行いたい

目的が決まったら、「どのサービス・どのチャネル・どの範囲のジャーニーか」というスコープも具体化します。

1つのマップに全部詰め込むのではなく、目的ごとにマップを分けることで無用な複雑化や議論の発散を防げます。

STEP2:ペルソナを定義する

次に、ジャーニーを描く対象となる ペルソナ(代表的な顧客像) を決めます。

ペルソナの年齢・職業・役職・利用目的・課題・意思決定プロセスなどをまとめておきましょう。

BtoBなら「意思決定者」「現場ユーザー」「情報収集担当」など、BtoCでも「ライトユーザー」「ヘビーユーザー」を分けるなど、 役割や行動パターンが違う人ごとにペルソナを分けることも多いです。

ペルソナをどこまで詳細に考えるかということは議論の的になりますが、カスタマージャーニーマップにおいては何よりも“顧客体験が具体的に想像できる”ことが重要です。

ディテールにこだわる必要性はありませんが、その顧客の行動や気持ちが想像しやすいというレベルまで落とし込んでおくと効果的でしょう。

そして、このマップの対象となる ペルソナは原則1人に絞ります。

今もっとも重要なターゲットに焦点を合わせ、「この人の体験を徹底的に理解する」という姿勢で進めることで、表面的な資料作成の罠に陥らないよう留意しましょう。

STEP3:ヨコ軸とタテ軸(フェーズと観点)を設計する

ペルソナが決まったら、その人がサービスと出会ってから目的を達成するまでのステップを洗い出し、横軸のフェーズとして整理します。

idea Lane の 消費行動ファネルの解説記事 に記載したような、 AIDMA や 5A など既存のフレームワークを参考にして考えるのも一つの方法です。

「広告を見た」「検索した」「比較サイトを見た」「ウェビナーに参加した」「トライアルを使った」「社内稟議を通した」など、 実際の行動を付箋やメモに書き出し、時系列で並べてからフェーズをまとめる方法もあります。

次に 縦軸に並べる観点 も決めます。

- 顧客の行動(何をしているか:検索・資料請求・来店・トライアル利用 など)

- 顧客の思考・疑問(何を考え、何に不安を感じているか)

- 顧客の感情(ワクワク・不安・安心・満足 など)

- タッチポイント(広告、SNS、Webサイト、営業、店舗、サポート など)

- KPI・指標(CVR、離脱率、NPS、継続率 など)

- 課題・アイデア/機会(改善アイデアや、まだ提供できていない価値のメモ)

すべてを盛り込む必要はありません。目的に合わせて、 まずは 3〜5 行程度に絞るのがおすすめです。 残りのステップ(STEP4〜7)では、ここで決めた「横軸 × 縦軸」のマス目を実際に埋めていくイメージで進めます。

STEP4:仮説ベースで行動・感情・接点を書き出す

参加メンバーが持っている知識をもとに、 フェーズごとの顧客行動・感情・タッチポイントなどを仮説として埋めていきます。

仮説なのか事実なのかを明示するには 「?(仮説)」「✓(事実)」などのフラグ を付けておきます。

企業の現場では、このSTEPはワークショップ形式で行う場合が多いでしょう。

ここでは限られた人だけで行うよりも、社内の関連組織(顧客タッチポイントに近い各部門)のメンバーを巻き込めるかどうかがポイントとなってきます。

仮説の精度が高くなることと、マップ作りに参加したことで当事者意識が芽生えるという2つの効果があります。

結果として「誰かが作ったよく分からないマップ」ではなく「自分たちも理解している現実を踏まえたマップ」が出来あがることとなり、その後の施策改善でも協力体制を築きやすくなります。

なお関わる人数が増えると膨大な情報や案が1つのマップに書かれることになります。

仮説を書き出したあとは、重複を消したり似たものをグルーピングするなど、要素の整理が必要になります。

STEP5:定量データ・定性調査で検証する

仮説マップに対し、定量データや定性調査で事実検証していきます。

ただし全てを確認することは現実的に難しいため、「どの仮説を優先的に確かめるか」を決めたうえで、アクセス解析・売上情報・ログ分析・インタビュー・NPSスコア&コメントなどで検証していきます。

なお一つ前のSTEPを限られた人・部門で行った場合には、社内の関連組織(各タッチポイントの顧客に近い部門)に仮説の見落としや思い込みが無いかチェックしてもらうことも重要です。

STEP6:課題と機会を整理し、優先順位を付ける

マップができたら、各フェーズを見渡しながら「顧客がつまずいているポイント」「期待値と現実のギャップ」「感情が急に落ち込んでいる箇所」を洗い出します。

- どのフェーズで離脱や不満が集中しているか?

- 自社がうまくコントロールできていないタッチポイントはどこか?

- 小さな改善でインパクトが大きそうなポイントはどこか?

洗い出した課題・機会ごとに、「顧客インパクト」「実現コスト」「実行の容易さ」などでスコアリングし、改善施策の優先順位を決めていきます。

STEP7:施策に落とし込み、定期的に更新する

最後に、優先度の高いポイントから具体的な施策に落とし込みます。

例えば「比較検討フェーズの不安を減らす」という課題に対しては、FAQや比較表の整備、導入事例の追加、チャット相談窓口の設置などが考えられます。

施策を実行したら、指標の変化(CVR、問い合わせ数、解約率など)を観察し、それをまたジャーニーマップに反映していきます。

「作る → 実験する → 見直す」という循環を回すことで、マップは徐々に“生きた経営ツール”へと育っていきます。

ワークショップで形式で実施する場合のスケジュール例

カスタマージャーニーマップの作成を多人数のワークショップで行う場合、参加人数などにもよりますが、下記のような流れとなります。

- STEP1~3:コアメンバーで事前準備

- STEP4:第1回ワークショップ

- STEP5:宿題

- STEP6~7:第2回ワークショップ(翌週実施)

これにより

軸決め → みんなで仮説出し → それぞれ検証 → みんなで合意形成

という流れを効率よく実現することができます。

カスタマージャーニーマップ作成ツールの選び方

次に、「どんなツールでカスタマージャーニーマップを作るべきか?」という実務的な悩みに答えていきます。

- アナログ:付箋紙とペンと大きな紙

参加メンバーが物理的に一箇所に集まれる場合、ワイワイと直接コミュニケーションしながら進めることができて盛り上がります。

紙は大きい方が発想も広がるでしょう。

ただし作ったあとの扱いは不便です。写真に取ることは出来ますが、その後の修正がしづらくなります。

そのため紙でカスタマージャーニーマップを作っても、結局はあらためて何か別のツールに入力しなおすことが多いのが現実ではないでしょうか。

- スプレッドシート(Excel・Googleスプレッドシートなど)

行と列の構造がジャーニーマップと相性がよく、社内にすでに浸透していることも多いです。 一方で、複雑になってくると「セルの海」になり、感情の起伏やストーリーが直感的に伝わりにくいという弱点もあります。

- スライド・デザインツール(PowerPoint・Figmaなど)

見た目を整えやすく、プレゼン資料としてそのまま使えるのが利点です。 ただし、一度作り込んだマップの修正・更新には手間がかかりやすいです。

- オンラインホワイトボード・専用ツール(Miro・FigJam等)

リアルタイムでの共同編集に強く、大人数ワークショップにも向いています。所属企業が契約している場合はこちらを使うのも良いでしょう。

- 思考整理ツール(アイディア・レーンなど)

テキストベースで「行動・感情・接点」を書き足し、階層化・グルーピングしながら整理できます。ビジュアルの派手さよりも「考えを構造化していく作業」に比重を置きたい個人・少人数チームに向いています。

どれが絶対に正解というよりも、「自分たちが更新し続けられるか」「チームメンバーがすぐ開けるか」を基準に選んだ方が、長期的には成果につながります。

アイディア・レーンのカスタマージャーニーマップテンプレート

アイディア・レーンには、SWOT・3C・4P・AARRRなどと並んで、カスタマージャーニーマップのテンプレート が用意されています。

アイディア・レーンとは「考えの整理を手助けして問題解決につなげる、ロジカルシンキングメモツール」です。

無料でどなたでも使えます。(ブラウザで動くのでインストール不要)

実際のテンプレートがこちらです。アイディアレーンの画面が直接表示されています。

テンプレート

こちらで紹介したテンプレートは現在無料ですが、将来一部のテンプレートを有料化させて頂く予定です。

そのため無料のものは今のうちデータを作成していただく事をおすすめします。

今作成したデータはあなたのアカウントに保存されますので、テンプレートが有料化された後も引き続き無料でお使いいただけます。

テンプレートの特徴と構造

標準のフェーズや観点が始めから組まれているため、「まず表を作るところから…」という準備作業を省き、 すぐに顧客体験の整理に入れるのが特徴です。

もちろん、文字の修正はクリックしてテキストを直すだけ、フェーズなどの追加もメニューから選ぶだけと簡単です。

アイディアレーンのカスタマージャーニーマップテンプレートは、次のような構造を持っています。

- 横レーン(列):顧客フェーズ

- 縦レーン(行):分析観点(感情/接点/KPI/課題・アイデア など)

- マス目(エリア):フェーズ × 視点 の交点に、テキストの「アイディア」を配置するスペース

各マスの中には複数のアイディアを入れることができ、 TABキーで階層化したり、中カッコでグルーピングしたり、エリアをまたいでリレーション(線)で結んだりできます。

これにより「仮説」「実際の観察事実」「そこから導いたインサイト」などを同じキャンバス上で扱えるようになっています。

なおカスタマージャーニーマップ以外にも多数のテンプレートを用意していますので、ぜひ一度お試し頂き、お気づきの点があればフィードバックいただけますと幸いです。

よくある質問(FAQ)

最後に、カスタマージャーニーマップやアイディア・レーンのテンプレートについての疑問をQ&A形式でまとめます。 記事の復習としてもご活用ください。

Q1. BtoB と BtoC でカスタマージャーニーはどう変わりますか?

A. 基本的なフェーズ(認知→検討→購入→利用→継続→推奨)は共通ですが、BtoBでは「社内稟議」「複数担当者の合意形成」「長期トライアル」などのステップが追加されることが多いです。

そのため、ペルソナを「意思決定者」「利用者」「情報収集担当」など複数用意し、それぞれのジャーニーを描き分けることをおすすめします。

Q2. データが少ない段階でもカスタマージャーニーマップを作る意味はありますか?

A. あります。むしろ初期フェーズでは、「現時点の仮説」をマップとして明文化しておくことは重要です。

そうするとインタビューやログ分析を通じて仮説を検証し、差分をマップに反映していくサイクルを回すことができます。

重要なのは「仮説であることを明示すること」と「検証して更新する前提で扱うこと」です。

Q3. マーケティングファネル(AIDMA・5A・AARRRなど)との違いは?

A. ファネルは主に「数値の流れ」を把握するフレームワークで、 カスタマージャーニーマップは「体験の流れ」を理解するフレームワークです。

idea Lane の記事 ”様々な消費行動ファネル(マーケティングフレームワーク)の違い” でも5AやRACEなどを統合的なカスタマージャーニーとして紹介していますが、それらは切り口の違いや補完関係にあると考えると分かりやすいでしょう。

Q4. 無料で使えるテンプレートやツールはありますか?

A. マーケティング関連メディアが配布しているテンプレートをはじめ、無料で利用できるサンプルは世に多数あります。皆様が使いやすいものを選択してください。

アイディアレーンであれば、無料プランでもカスタマージャーニーを含む各種テンプレートを使うことができ、日々のメモや思考整理にもご利用いただけます。

まとめ

ここまで、カスタマージャーニーマップの基本的な考え方から作り方、注意点、ツール選び、 そしてアイディア・レーンのテンプレートまで一通り見てきました。

あらためて重要なポイントを振り返ります。

- カスタマージャーニーマップは”顧客体験“を起点に可視化したもの

顧客体験を一枚の図に整理することでマーケティング・プロダクト開発・カスタマーサクセスなど、さまざまな部門の共通言語になり得ます。 - 施策改善のアイディアや優先順位付けに有用

顧客体験のフェーズごとに様々な観点でチェックすることで、どこで離脱が大きいか、どの接点に改善余地があるかを把握でき、顧客へのインパクトが大きい「重要な瞬間(moments that matter)」を特定しやすくなります。 - 理想論ではなく、仮説→検証→更新で運用する

仮説だけでなく調査・更新サイクルをセットで設計することで、マップの精度と信頼性を高めていきます。

もしまだカスタマージャーニーマップを作ったことがなければ、本記事の無料テンプレートで気軽にお試しください。

テンプレートを開き、1枚のキャンバスに自社の顧客体験を書き出してみます。

アイディア・レーンのカスタマージャーニーマップテンプレートを使えば、 横レーン×縦レーンの構造や入力エリアを一から設計する手間を省き、いきなり「中身(顧客体験そのもの)」の議論に入れます。

1枚のマップから見えてくる「顧客の旅」は、きっとこれまでの施策の見え方を変えてくれるはずです。

コメント